Ciências Sociais Articuladas – Balanço de 2021 na Câmara dos Deputados: a gestão de Arthur Lira (PP)

Postado por OLB em 20/dez/2021 - Sem Comentários

Debora Gershon e Joyce Luz

1. Apresentação

No dia 1 de fevereiro de 2021, o deputado Arthur Lira (PP-AL) foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com o apoio público do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), esperançoso de uma relação menos conflituosa com o parlamento. A aproximação efetiva de Bolsonaro ao Centrão (do qual o PP faz parte), desde meados de 2020, foi fator fundamental para a vitória de Lira contra o deputado Baleia Rossi (MDB), candidato do ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia (sem partido). Do ponto de vista econômico, as agendas de ambos eram bastante próximas às preferências do governo. Politicamente, contudo, Lira prometia maior alinhamento em pautas de interesse do presidente em troca de mais controle na distribuição de recursos e cargos, ainda que mantivesse o tom, enfatizado por Maia ao longo do seu mandato, de independência política do Legislativo frente ao Executivo.

A consagração da vitória de Arthur Lira (PP) à presidência da Casa, portanto, criou expectativas com relação à natureza da agenda legislativa do ano. Em linhas gerais, esperava-se maior avanço das reformas estruturais mirando o enxugamento da máquina pública – tão ao gosto da agenda liberal que une as forças à direita do espectro político e supostamente importantes para a agenda eleitoral do presidente Bolsonaro em 2022 –, avanço moderado de pautas políticas conservadoras e maior ímpeto legislativo para aumento da participação dos deputados na alocação de recursos orçamentários (tendo em vista o perfil dos partidos que compõem o Centrão). Isso mesmo diante do prolongamento do uso do Sistema de Deliberação Remota (SDR) da Câmara, instituído em decorrência da Covid-19, que impôs restrições institucionais formais à agenda do parlamento durante a pandemia, a exemplo da exigência de votação de projetos preferencialmente relacionados à crise sanitária. Em outras palavras, a despeito do SDR, a expectativa geral de alguns estudiosos e da mídia era a de uma produção da Câmara mais alinhada às preferências governamentais.

Depois de quase um ano de gestão, descobrimos que o prognóstico desenhado estava apenas parcialmente correto. A reforma administrativa foi praticamente engavetada, a tributária está em processo de aprovação a duras penas, com redução significativa do escopo das propostas iniciais, o Bolsa Família foi enterrado e substituído pelo programa Auxílio Brasil, cujo financiamento é ainda incerto, o voto impresso foi rejeitado e a participação do legislativo no planejamento orçamentário aumentou de forma significativa, discricionária e pouco transparente, a partir do uso deliberado das emendas de relator (o chamado “orçamento secreto”). É difícil mensurar, do ponto de vista qualitativo, se o saldo foi positivo para o Bolsonaro. Todavia, não faltaram esforços de Arthur Lira (PP) para dar prosseguimento às pautas mais caras ao governo e a seus aliados.

A gestão de Lira tem sido caracterizada por alto grau de centralização decisória, mesmo após a suspensão parcial do SDR, que resultou em maior concentração dos trabalhos legislativos nas figuras dos líderes e do presidente da Mesa, devido à suspensão do trabalho das comissões. Ao longo de sua gestão, Lira tem manejado o regimento interno de forma surpreendente, atropelando ritos, levando à votação projetos cujo teor não foi previamente compartilhado com os deputados, criando comissões especiais para encurtar o tempo de debate, substituindo comissões especiais por grupos de trabalho e amparando a aprovação de emendas de plenário em desacordo com as regras regimentais. O debate sobre a reforma eleitoral para 2022, que, ao fim e ao cabo, trará aspectos positivos para a competição em virtude da interdição da Câmara pelo Senado, é um exemplo nessa direção; a votação da PEC do Ministério Público é outro.

Além disso, Lira conduziu a Câmara à aprovação de uma nova reforma regimental ainda em maio de 2021. A Resolução 21/2021 modificou um conjunto de artigos legitimamente utilizados pela oposição para a obstrução das votações, alterando elementos centrais do debate e da deliberação (tempo das sessões, qualidade da comunicação, destaques e emendas). O resultado foi a eliminação de recursos protetivos e de barganha da minoria, com impacto negativo na amplitude da representação.

Para uma melhor avaliação quantitativa dos resultados da gestão de Lira ao longo de 2021, o Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB) fez um balanço comparado do ano legislativo atual com o de 2020, considerando todas as proposições tramitadas no período. Visando garantir maior comparabilidade dos dados, optamos por um recorte temporal que se estende do início de fevereiro de 2020 ao final de outubro de 2021, já que, a partir de novembro deste ano, a Câmara voltou ao trabalho presencial pleno, com regras distintas daquelas previstas no SDR, em que não havia funcionamento das comissões e todo o trabalho legislativo estava sendo realizado de forma remota.

Analisamos, especificamente, o volume de matérias tramitadas, o volume e a natureza das proposições aprovadas, o tempo de tramitação das proposições e a taxa de apoio recebida pelo governo nas votações nominais na expectativa de captar diferenças específicas que marcaram as presidências de Rodrigo Maia (sem partido) e de Arthur Lira (PP).

O relatório se divide em sete sessões: panorama geral, proposições tramitadas por partido, distribuição das proposições movimentadas por tema, leis aprovadas em 2021, velocidade de tramitação, apoio ao governo e pontos de atenção.

2. Panorama: cresce o número de proposições movimentadas, com destaque para Propostas de Emenda à Constituição

No ano de 2021, 13.233 matérias tramitaram na Câmara contra 7.846 em 2020 – um crescimento de 68%. E isso mesmo levando em conta o fato de o recorte temporal definido não contabilizar os meses de novembro e dezembro de 2021.

Nos últimos dois anos, houve predominância absoluta de matérias tramitadas de iniciativa do Legislativo – de modo similar a outras sessões legislativas –, mas caiu, em 2021, a proporção de proposições movimentadas de autoria do Executivo. Em 2020, 2,4% do total de proposições tramitadas foram iniciadas pelo governo, contra 1,3% em 2021. Isso, no entanto, é provavelmente resultado direto do menor encaminhamento de projetos por parte do Executivo em 2021 (60 contra 130 em 2020).

É importante ressaltar que, dentre as proposições tramitadas no período, estão aquelas apresentadas nos anos de 2021, mas também outras iniciadas em 2019 e 2020 e até mesmo em legislaturas passadas. A proposta de reforma eleitoral votada na Câmara nos últimos meses, por exemplo, esteve amparada em projetos apresentados em 2011, 2015, 2019 e 2021. Essa é uma das razões pelas quais optamos por analisar matérias tramitadas no ano, mesmo que iniciadas em outros. Elas nos permitem traçar um quadro mais fidedigno da agenda negociada do Legislativo, tendo em vista que a tramitação de determinada proposta exige mais do que a sua apresentação, que pode ser um ato, inclusive, exclusivamente individual. Em 2021, a maior parte das proposições tramitadas foi iniciada em 2020. Em 2020, houve maior tramitação das propostas apresentadas no próprio ano.

Do ponto de vista dos tipos de projetos, considerados aqueles de maior importância no trabalho legislativo – Medida Provisória (MPV), Proposta de Emenda Constitucional (PEC), Projeto de Lei Ordinária (PL) e Projeto de Lei Complementar (PLP) – a sessão legislativa de 2021 se distingue significativamente da de 2020 para além do fato de que houve aumento do número de proposições tramitadas.

Em 2021, por exemplo, houve queda de 35% na tramitação de MPVs e aumento de 122% no número de PECs movimentadas – esse aumento é muito maior do que aquele verificado para PLs e PLPs (70% e 57%, respectivamente).

3. Proposições por partido: maiores bancadas têm mais projetos tramitados

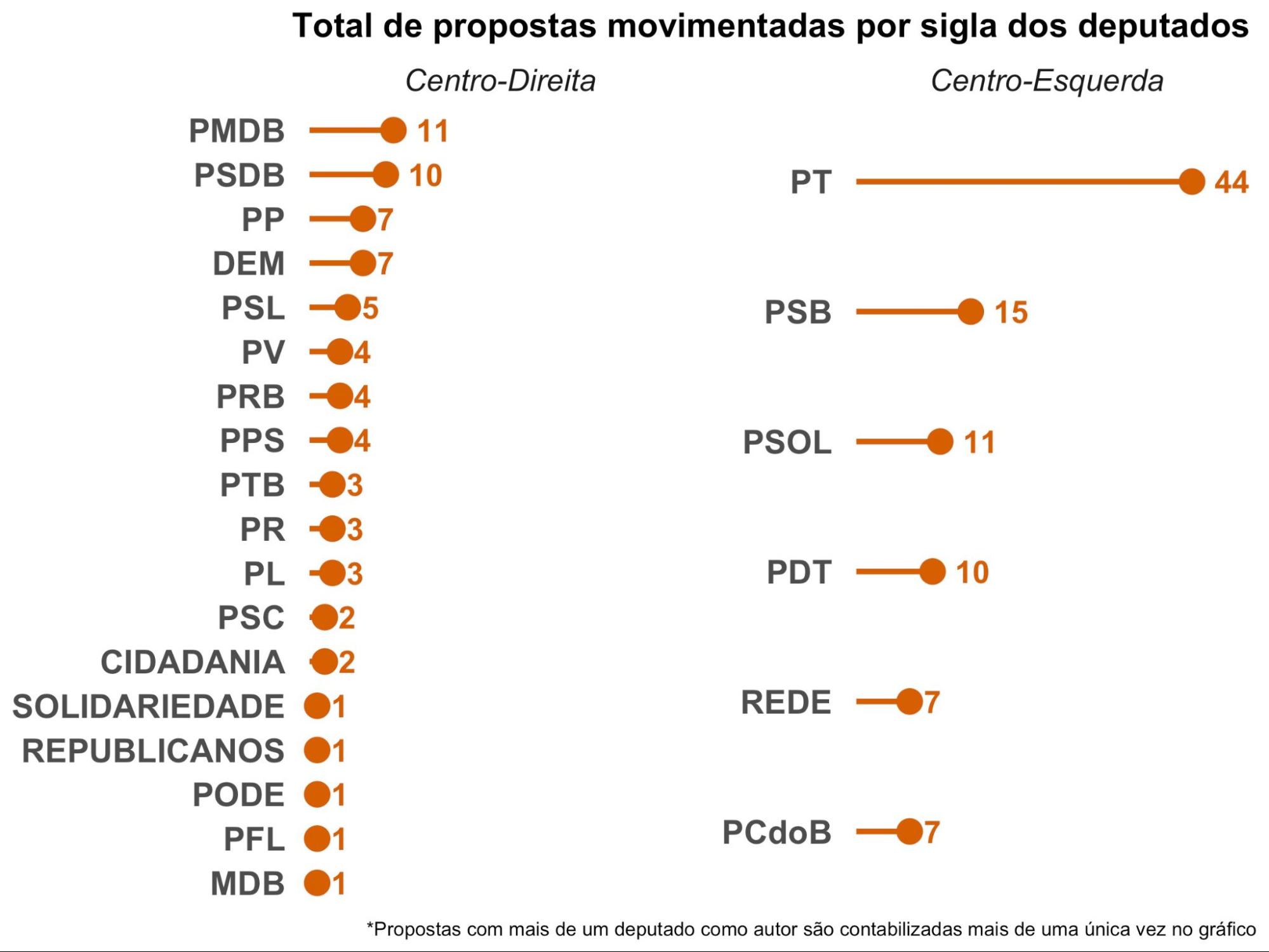

Quando avaliada a autoria dessas proposições, observa-se, naturalmente, que PT e PSL se destacam na autoria das proposições tramitadas. Isso porque são os partidos com maior número de assentos na legislatura, o que aumenta o volume total de projetos de iniciativa das bancadas, bem como sua capacidade de pressão sobre a pauta legislativa.

Se observada, no entanto, a proporção de projetos tramitados, considerado o tamanho de cada bancada, surpreende o baixo volume per capita de proposições tramitadas de alguns partidos do Centrão, com grande número de assentos, a exemplo do PL tanto em 2020 como em 2021. Partidos pequenos, ainda que excluídos aqueles cuja bancada não tem sequer 5 deputados, foram exitosos na movimentação de alguns dos projetos de sua autoria, a exemplo do Cidadania, do Podemos e do PCdoB.

4. Proposições movimentadas por tema: Saúde, Direitos e Humanos e Finanças e Orçamento dominam a agenda

A distribuição temática das proposições tramitadas na Câmara em 2021 é praticamente idêntica à de 2020. Dois fatores podem ser considerados a esse respeito. Em primeiro lugar, é bastante razoável supor que projetos tramitados em determinado ano continuem tramitando no seguinte. Do ponto de vista dos temas abordados, portanto, a diferença de um ano para o outro tende a ser marginal. Em segundo, a conjuntura socioeconômica nos dois anos é bastante semelhante. A concentração dos trabalhos legislativos em proposições relativas à Saúde, Direitos Humanos e Minoria e Finanças Públicas e Orçamento provavelmente responde ao quadro pandêmico enfrentado desde 2020. No ano passado, quase 58,5% das proposições tramitadas tratavam desses três temas. Em 2021, essa proporção caiu para 52,1%. A pequena queda, inclusive, na proporção de projetos financeiros e orçamentários movimentados em 2021 pode ser justificada pela exclusão metodológica dos projetos tramitados no mês de novembro, geralmente mais dedicado a tratar questões com impacto nas finanças e no orçamento da União.

5. Leis aprovadas em 2021: aumenta o número de leis e cai a participação do governo

Dentre as matérias movimentadas nos anos de 2021 e 2020, 71 e 61 foram transformadas em lei, respectivamente – uma ínfima parte do total de tramitadas em cada ano, ainda que haja reconhecimento de que a transformação de uma proposta em norma jurídica depende, também, de trabalho realizado no Senado e não exclusivamente na Câmara. Se consideradas somente as matérias aprovadas no plenário da Câmara, o resultado ainda assim é semelhante. Foram 153 em 2021 contra 140 em 2020.

Apesar da predominância do Legislativo na autoria das matérias examinadas, boa parte das leis aprovadas resultam de projetos iniciados pelo Executivo, devendo ser ressaltado que essa não é uma singularidade desta legislatura, mas um dado recorrente do período pós-redemocratização. No entanto, diferentemente do que se esperava no começo da gestão de Arthur Lira (PP), as leis aprovadas em 2021, comparativamente às de 2020, têm menor participação do governo – 23% contra 44%, uma queda significativamente maior do que aquela verificada na proporção de matérias movimentadas de sua autoria. Novamente, o quadro não é muito diferente quando avaliado o desempenho exclusivo da Câmara – ao contrário, a participação do governo diminui ainda mais.

Assim, a despeito da menor iniciativa legislativa do Executivo, a gestão de Lira não aumentou o “carimbo” do governo na agenda aprovada pelas duas casas. Há uma hipótese alternativa, cuja checagem permitiria compreender mais profundamente o cenário – a de que em legislativos presididos por aliados, parte da agenda governamental é aprovada por meio de projetos do próprio legislativo. De qualquer modo, enquanto a teoria política nos ajuda a entender que, em geral, o trâmite, não explícito, da agenda governamental requer capacidade de coordenação do Executivo, a conjuntura nos permite observar que, de 2020 para 2021, os avanços em termos de coordenação, pelo Planalto, da bancada governista na Câmara foram marginais.

Com relação aos tipos de proposições que viraram leis, observa-se pequeno acréscimo de Propostas de Emenda Constitucional (PEC), a despeito do grande aumento de proposições desse tipo tramitadas ao longo do ano.

Nesse caso, no entanto, a avaliação das proposições aprovadas no plenário da Câmara, mas não transformadas em lei revela esforço maior da Casa em mudar a Constituição. O resultado, portanto, pode indicar interdição do Senado, que não aprova as propostas encaminhadas pela Câmara ou, ao menos, não as aprova na mesma velocidade.

Os temas das novas normas jurídicas acompanham, em geral, a distribuição observada no total de matérias tramitadas, embora em 2021 tenha havido foco maior em Saúde e em 2020 em Finanças e Orçamento.

Em 2021, PT, PV, DEM, PP, PCdoB e PSB foram os partidos que mais assinaram proposições de iniciativa do Legislativo transformadas em lei. Em 2020, destacaram-se PP, PSDB, PSL, Cidadania, DEM e MDB. Nesses dois anos, contudo, há uma dispersão da autoria por diversos partidos.

6. Velocidade de tramitação: pequeno acréscimo no tempo médio comparativamente a 2020

Com o objetivo de verificar se a gestão de Lira (PP) resultou em tramitação mais célere das proposições legislativas, avaliamos também o tempo médio, medido em dias, observado entre o primeiro dia da movimentação dessas proposições no ano de referência e a sua primeira discussão no plenário. Ou seja, a despeito de um projeto ter tramitado em outras legislaturas, o ponto zero definido neste estudo é a sua primeira nova movimentação nos anos de 2020 e 2021 para análise do tempo médio de tramitação nesses dois anos, respectivamente.

Isso nos fornece uma proxy do ritmo do trabalho empreendido por Lira e por Maia, ainda que, para efeito de cálculo, não considere que proposições com tramitação mais avançada tendem a andar, de fato, mais rapidamente. Uma solução possível para esse problema seria incluir na análise apenas os projetos efetivamente iniciados em cada ano. Nesse caso, contudo, perderíamos de vista que a agenda prioritária anual da Câmara nem sempre dialoga com os projetos apresentados naquele ano. Não é usual que um projeto chegue ao plenário na mesma sessão legislativa em que foi apresentado.

Os resultados dessa investigação, consideradas as ressalvas que essa escolha metodológica exige, revelam pouca diferença no ritmo de tramitação de diferentes proposições entre 2020 e 2021. Na gestão de Lira (PP), na verdade, houve acréscimo do tempo médio de movimentação de propostas iniciadas por deputados e acréscimo marginal no tempo médio de andamento da agenda proposta pelo Executivo.

A avaliação do tempo médio de tramitação para cada tipo de proposição legislativa de maior interesse resulta em conclusão semelhante, destacando-se um tempo maior de tramitação das PECs, o que pode ter relação com o número mais elevado de propostas desse tipo tramitadas em 2021.

7. Apoio ao governo: Lira não entrega o esperado, mas o governo mantém alta taxa de apoio na Câmara

Para medir o apoio ao governo nas votações de 2021, comparativamente a 2020, optamos por selecionar somente os projetos em cuja votação nominal houve orientação de voto por parte da liderança do governista. Em seguida, analisamos, exclusivamente para esses casos, a proporção de apoio do plenário à preferência manifesta do governo.

Com essa opção, pretendemos analisar as proposições teoricamente mais caras ao Planalto, considerada a premissa de que votações mais importantes exigem, em geral, algum grau de coordenação. É importante ressaltar que, com essa escolha, não desconsideramos que possa ser estratégico para o governo não apresentar, em plenário, a sua posição formal quando há risco de derrota, mas também quando há certeza de vitória. Ainda assim, essa é uma proxy que apresenta três vantagens: inclui iniciativa na mensuração; não superestima o apoio conferido ao governo por considerar votações que, na verdade, não lhe são importantes, e não elimina do cálculo o apoio por ele recebido mesmo quando há votações mais consensuais, o que significa que consideramos que o governo pode receber apoio quase unânime da Casa como resultado da sua própria articulação.

De acordo com essa metodologia, a taxa de apoio ao governo na gestão de Lira foi de 74%, muito próxima à observada em 2020, durante o mandato de Rodrigo Maia (76%). Não houve, portanto, aumento sistemático no apoio ao governo em 2021, conforme esperado inicialmente, embora as taxas sejam bastante altas nos dois anos.

Também ao longo dos dois anos, há variação mensal dessa taxa de apoio ao longo do ano – de 68% a 83% em 2021 e de 69% a 99% em 2020. Em 2021, portanto, o cenário é, inclusive, sensivelmente pior para o Planalto, especialmente no mês de outubro.

8. Pontos de destaque

- A despeito da manutenção do SDR em grande parte do ano de 2021, cresceu o número de proposições tramitadas na Câmara, especialmente o de Propostas de Emenda Constitucional. A autoria das proposições tramitadas é majoritariamente do Legislativo, mas o Executivo, tal qual observado nos últimos anos, é responsável por boa parte das proposições que viram leis.

- Partidos com bancadas maiores naturalmente assinam mais projetos movimentados em função de sua vantagem numérica e da maior capacidade de negociação decorrente dessa vantagem. Ainda assim, alguns partidos pequenos conseguem negociar suas agendas, de modo que elas sejam movimentadas, a exemplo do PCdoB e do Podemos, enquanto alguns partidos maiores apresentam um resultado aparentemente aquém das suas possibilidades, a exemplo do PL.

- Os temas Saúde, Direitos Humanos e Minorias e Finanças e Orçamento expressam grande parte da agenda legislativa movimentada e aprovada durante a gestão de Arthur Lira (PP), mas também de Rodrigo Maia (sem partido). O enfrentamento da pandemia é uma das razões explicativas desse quadro.

- Sob o ponto de vista do tempo médio de tramitação das proposições, as gestões de Arthur Lira (PP) e Rodrigo Maia (sem partido) também se assemelham, não havendo tramitação mais célere sequer das propostas do governo em 2021.

- O apoio da Câmara ao governo em 2021 também é bastante semelhante ao observado em 2020, o que significa que o alto grau de centralismo do presidente da Casa, Arthur Lira (PP), conforme observado no dia a dia dos trabalhos legislativos, não foi suficiente para aumentar a adesão dos deputados e deputadas federais às preferências do Planalto de maneira sistemática. Ainda assim, o governo tem garantido apoio majoritário às suas preferências em matérias específicas e, portanto, ao fim e ao cabo, aprova a sua agenda, ainda que com maior ou menor facilidade.

- Lira (PP) tem sido considerado um presidente forte da Câmara e surpreende que, na sua gestão, alinhada desde o começo ao Palácio do Planalto, o governo tenha enfrentado derrotas importantes. A queda mais expressiva do apoio ao Planalto em outubro de 2021 pode ajudar a entender parte do problema. Para além da instabilidade da coalizão governista, formada essencialmente por partidos do Centrão, e para além do fato de que Lira, diferentemente de Maia, não tem posição ideológica firme para defender pautas liberais à revelia da pressão do governo, o próprio centralismo do presidente da Câmara dificulta as articulações. O “ultrapresidencialismo” legislativo, no médio prazo, esfacela acordos, diminui a disposição para a composição de interesses e incentiva as lideranças partidárias à mobilização de seus poderes regimentais de veto. Nesses últimos meses de trabalho, Lira tem enfrentado maior resistência à sua liderança. O governo sofre por extensão, ao passo que são mantidos, senão majorados, os já altos custos de manutenção da sua base.

Ciências Sociais Articuladas – O Congresso e a Revisão da Política de Cotas

Postado por OLB em 17/dez/2021 - Sem Comentários

Apresentação

Em 2022, a Lei Federal 12.711/2012, também conhecida como Lei de Cotas, completa 10 anos. A lei garante a reserva de 50% das vagas, em instituições de ensino superior e técnico vinculadas ao Ministério da Educação, a estudantes oriundos da escola pública. Essa reserva, por seu turno, se divide, meio a meio, entre estudantes de renda familiar per capita inferior a 1,5 salários-mínimos e superior a essa marca. Dentro de cada um desses subgrupos se aplica uma reserva de vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas na proporção de sua participação na população da unidade federativa na qual a instituição é localizada. Além disso, estipulou revisão dessa regra após 10 anos. O prazo, portanto, se encerra em 2022, embora o Congresso Nacional esteja discutindo a possibilidade de prorrogar a política até 2032. A proposta está contida no substitutivo do relator, deputado Fábio Trad (PSD-MS), ao PL 1.788/2021, que tramita em caráter terminativo pelas comissões da Câmara e atualmente está aguardando parecer do relator na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM).

O momento para discutir a revisão e a eventual prorrogação da lei de cotas não poderia ser mais desafiador. Os dez anos de sua vigência demonstraram cabalmente que as previsões catastróficas feitas pelos opositores dessas políticas, como o baixo desempenho acadêmico dos cotistas e o aumento do conflito racial nas universidades, entre tantas outras, eram infundadas. A política de fato resultou em uma efetiva e qualificada democratização do ensino superior brasileiro. Contudo, houve nos últimos anos um crescimento expressivo da direita no país e no Congresso e o tema das cotas têm o potencial de se tornar, mais uma vez, uma bandeira dessas forças políticas em seu esforço de se diferenciar da esquerda progressista.

Diante desse cenário, o OLB realizou uma análise sobre como o tema vem sendo tratado na Câmara dos Deputados, com o objetivo de melhor entender os desafios que a revisão da Lei 12711/21 enfrentará nessa casa. Para isso, levantamos as proposições indexadas com o termo “Lei de Cotas de Ingresso nas Universidades”, movimentadas na atual legislatura. A maior parte das proposições identificadas a partir desse critério foi apresentada em 2019 – primeiro ano da legislatura. Uma das proposições é mais antiga, data de 2015, e também foi inserida na amostra da análise. Contamos com a equipe de pesquisadores do GEMAA (Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa) para codificar o material de acordo com a valência e relevância e, adicionalmente, discriminamos a autoria de acordo com ideologia partidária.

O tema das cotas na atual legislatura: relevância e valências das proposições

Um total de 34 proposições sobre a Lei de Cotas foram apresentadas na Câmara dos Deputados entre 1989 e 2021. Destas, 19 são da atual legislatura e 30 sofreram alguma movimentação nesse mesmo período. Ou seja, apenas quatro proposições sobre a Lei de Cotas foram apresentadas e não foram movimentadas desde 2019. Por essa razão, elas foram retiradas do universo de análise deste relatório. Isso denota maior interesse da atual legislatura para legislar sobre o assunto, bem como seu ímpeto em tramitar as proposições de sua própria autoria.

Gráfico 1 – Número de propostas relativas à Lei de Cotas apresentadas por ano

Adicionalmente, a maioria absoluta das proposições movimentadas é muito relevante para o tema (17 das 30), enquanto apenas três foram classificadas com baixa relevância. Se considerarmos apenas as 19 proposições iniciadas na atual legislatura, 14 têm relevância alta, ao passo que outras quatro têm relevância média e apenas uma baixa. A relevância das proposições está relacionada com o intuito dos legisladores em reformar, abolir ou renovar a Lei 12.411/12.

Gráfico 2 – Número de propostas relativas à Lei de Cotas por legislatura e relevância

Ao considerarmos a valência da proposta, a distribuição aparece mais equilibrada. Das 30 proposições, 12 (40%) apresentam teor favorável ao princípio da Lei de Cotas (apoiando o aprofundamento ou a manutenção da legislação) e 12 (40%), teor contrário (propondo extingui-la ou modificá-la em pontos centrais). Apenas seis são neutros. Esse resultado sinaliza uma disputa polarizada e acirrada entre perspectivas de revisão da legislação.

Gráfico 3 – Número de propostas relativas à Lei de Cotas por valência

A polarização entre proposições favoráveis e desfavoráveis se mantém quando selecionamos apenas as proposições apresentadas na atual legislatura. São nove favoráveis versus sete desfavoráveis. Aqui, contudo, nota-se o esforço das bancadas favoráveis à Lei de Cotas em preservar e/ou avançar em relação às regras vigentes.

Gráfico 4 – Número de propostas relativas à Lei de Cotas por legislatura e valência

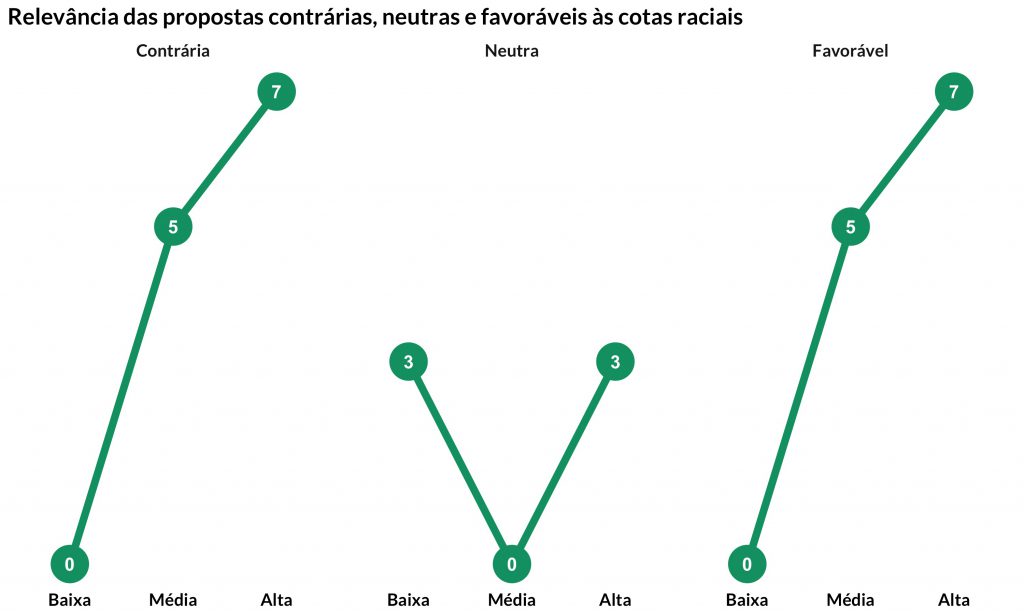

Por fim, ao cruzarmos as propostas segundo os critérios de relevância e valência, é possível observar que a maior parte tanto das propostas contrárias, quanto das favoráveis, é relevante para o tema. Em cada um dos casos, sete de 12 proposições (58%) foram classificadas com alta relevância.

Gráfico 5 – Relevância das propostas por valência

Posicionamento ideológico: partidos de esquerda dominam a agenda positiva

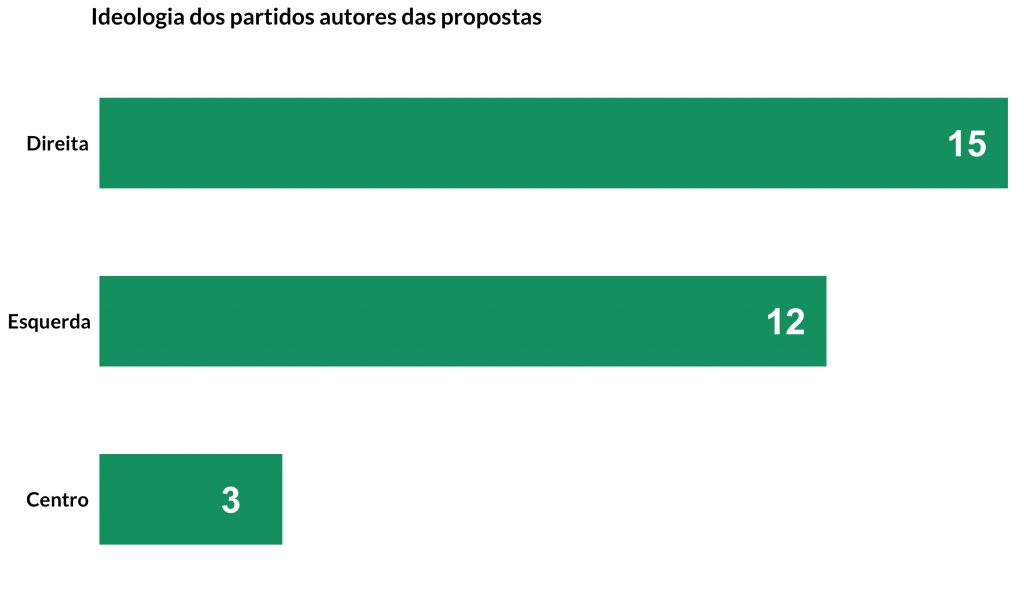

Ao classificarmos os partidos dos autores das proposições segundo um critério ideológico, é possível observar como o conflito parlamentar se organiza com relação ao tema. Inicialmente, sublinhamos que tanto partidos de esquerda quanto os de direita se engajam na temática. Das 30 proposições movimentadas, 12 são de autoria de parlamentares de partidos de esquerda (40%) e 15 (50%) de parlamentares de direita, com ambos os campos apresentando projetos de alta relevância. Ou seja, desde que surgiu no Brasil, a partir do começo da década de 2000, a Lei de Cotas tem sido um marcador da divisão do espectro político-ideológico entre esquerda e direita.

Gráfico 6 – Ideologia dos partidos autores das propostas

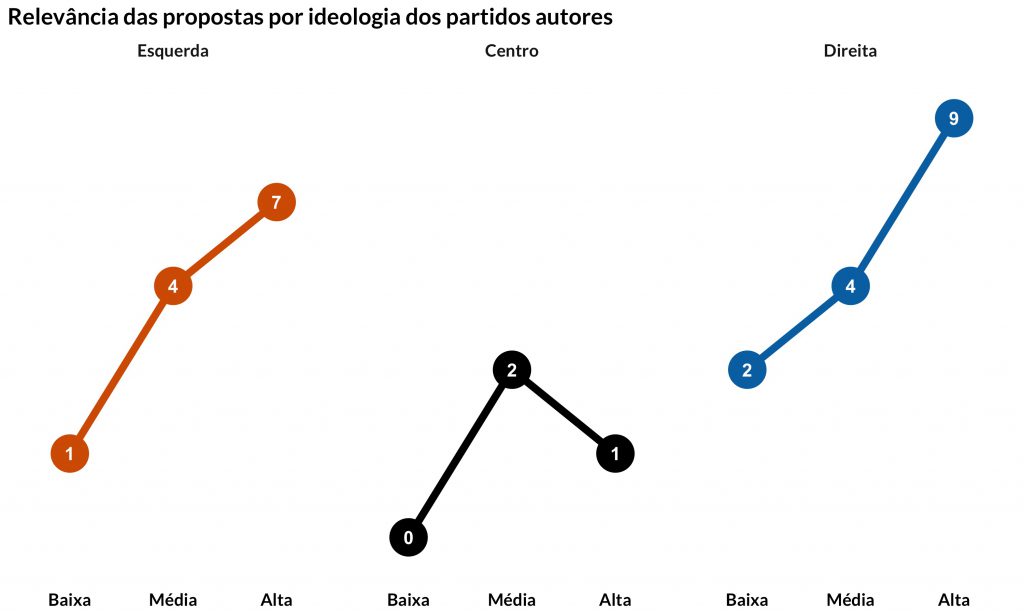

Como vemos no gráfico abaixo, não é somente a concentração numérica das proposições que se concentra nos pólos, mas também a tendência a apresentar propostas que alteram significativamente a política em questão, ou seja, de alta relevância.

Gráfico 7 – Relevância das propostas por ideologia dos partidos autores

Se concentrarmos a análise na atual legislatura, esse padrão de disputa se repete. Cada um dos grupos de partido, o de direita e o de esquerda, apresentou nove proposições desde 2019.

Gráfico 8 – Propostas por legislatura e ideologia dos partidos autores

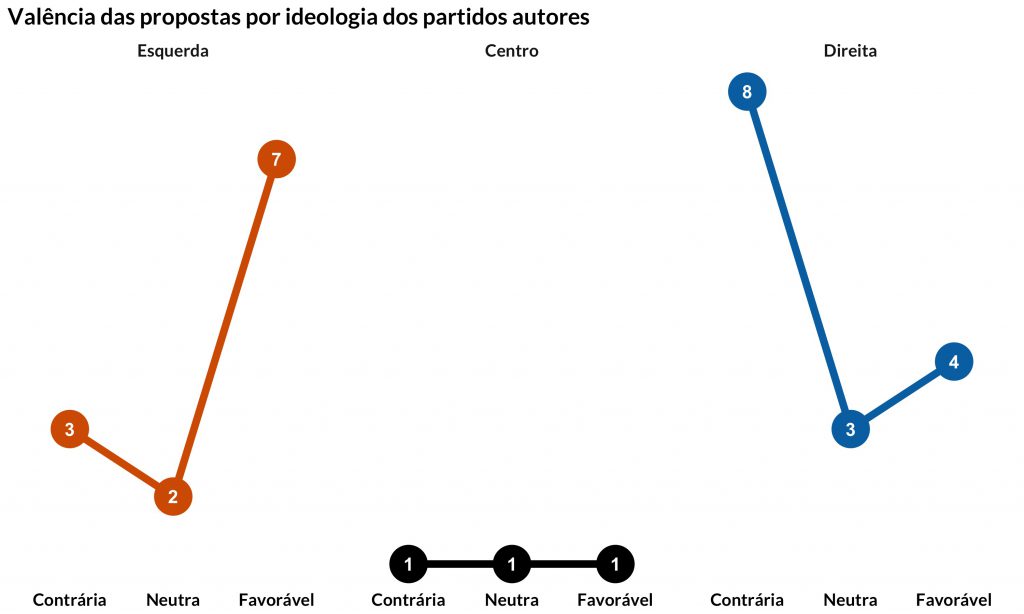

Do ponto de vista da valência, das 12 proposições de autoria de partidos de esquerda, sete são favoráveis (58%) e três são contrárias (25%). Inversamente, das 15 proposições de autoria de partidos de direita, oito são contrárias (53%) e quatro são favoráveis (26%).

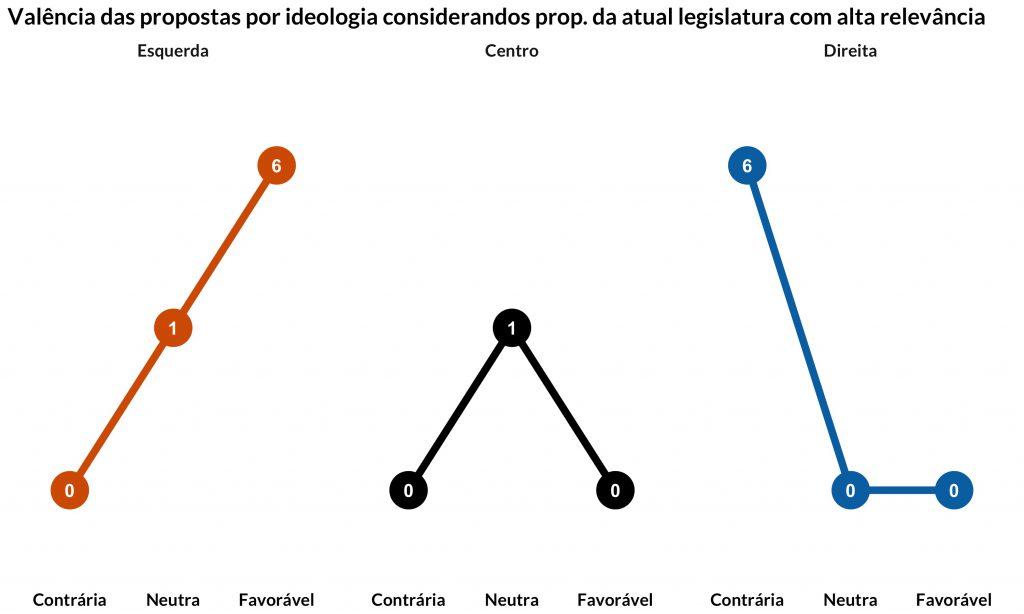

Gráfico 9 – Valência das propostas por ideologia dos partidos autores (geral)

O recorte das proposições apresentadas na atual legislatura reforça ainda mais essa tendência. De sete proposições oriundas de partidos de esquerda, seis são favoráveis e nenhuma contrária. Das seis autoradas por partidos de direita desde 2019, todas são contrárias. Ou seja, a polarização entre proposições favoráveis e desfavoráveis à Lei de Cotas se alinha expressivamente ao posicionamento divergente de partidos de direita e esquerda, respectivamente.

Gráfico 10 – Valência das propostas por ideologia dos partidos autores (atual legislatura)

Cabe notar que as proposições contrárias oriundas da direita se distribuem em uma variedade de partidos políticos, dentre eles o PSL, PRB, DEM e PSC. No campo da esquerda, destacam-se PT, PCdoB, PSB e PSOL.

Pontos de atenção

- Em que pese a competição com outros temas importantes e urgentes na agenda legislativa do país, a revisão da Lei de Cotas está no radar dos parlamentares. No momento, a proposta de prorrogação do atual marco legal, por meio do substitutivo ao PL 1788/21, é a saída que parece congregar maior apoio na Câmara dos Deputados, mas a tramitação ainda está longe de ter sido concluída e merece monitoramento atento dos movimentos sociais e de outros grupos e organizações que defendem a manutenção da atual política.

- O tema das ações afirmativas continua a ser um marcador da divisão entre esquerda e direita, e isso se reflete claramente na atuação dos parlamentares da atual legislatura.

- Nesse sentido, as agendas de partidos de direita e de esquerda são relevantes para a definição dos rumos das políticas de ação afirmativa em instituições de ensino, mas seguem direções distintas. Partidos de esquerda com posicionamento significativamente mais favorável e de direita com posicionamento majoritariamente contrário.

- O cenário na Câmara hoje, contudo, permite observar que a disputa sobre o tema, do ponto de vista das proposições movimentadas, não indica vencedores. Há equilíbrio no volume de proposições quando considerada a sua relevância e valência. É fundamental, portanto, acompanhar a movimentação dessas agendas com a devida atenção.

Lista de projetos.

Ciências Sociais Articuladas – Reforma eleitoral: as mudanças aprovadas e o código eleitoral em construção

Postado por OLB em 17/dez/2021 - Sem Comentários

Apresentação

Nos últimos seis meses, o Congresso tem se debruçado sobre propostas de reforma eleitoral. Como ocorre sistematicamente no Brasil em períodos pré-eleitorais, as revisões legais atendem principalmente ao cálculo político dos atuais mandatários, tendo em vista a competição nas urnas que se avizinha. Neste ano, contudo, o escopo das alterações propostas e as escolhas políticas que determinaram a forma e velocidade de sua tramitação na Câmara dos Deputados causaram espanto e apreensão. Cinco projetos dominaram a cena na casa: a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 135/2019 (voto impresso); a PEC 125/2011 (mudanças no sistema eleitoral); o Projeto de Lei Complementar (PLP) 112/2021 (código eleitoral); e os Projetos de Lei (PL) 2522/2015 (federações partidárias) e 1951/2021 (reserva de vagas para mulheres na Câmara) – os dois últimos de autoria do Senado. Dessas cinco proposições, apenas uma não teve tramitação concluída, o PLP que cria o código eleitoral.

O presente relatório sintetiza as principais mudanças recentemente produzidas na legislação eleitoral e se debruça sobre o código eleitoral, já aprovado na Câmara, mas não no Senado, com os objetivos de identificar as principais questões nele propostas e de obter informações relevantes sobre um futuro posicionamento do Senado sobre o assunto. Para cumprir essa segunda tarefa, identificamos e analisamos todos os discursos e tweets de senadores e senadoras com menção ao termo “código eleitoral” e ao “PL 112/2021”. No primeiro caso (discursos), a coleta de dados se estendeu de primeiro de janeiro a final de setembro de 2021. No segundo, de primeiro de junho a final de setembro de 2021 – período de temperatura mais alta do debate na câmara baixa. O resultado desse estudo revela que, a despeito do ímpeto da Câmara e dos apelos do seu presidente, Arthur Lira (PP), para aplicação do novo código já em 2022 – o que exigiria sua aprovação até um ano antes das eleições – o Senado não mobilizou esforços sequer para discutir ou repercutir o assunto.

O relatório está dividido em quatro seções, além desta apresentação: reforma eleitoral aprovada, controvérsias na Câmara e contenção do Senado; principais mudanças previstas no código eleitoral; temperatura do debate sobre o código entre senadores(as); e pontos de atenção.

Reforma aprovada, controvérsias na Câmara e contenção do Senado

O debate sobre reforma eleitoral na Câmara foi eivado de controvérsias e o resultado pode ser lido como uma derrota pontual para dois presidentes – o do país, Jair Bolsonaro (sem partido), e o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).

Apesar dos muitos temas tratados – quase todos com grande impacto na estrutura da competição eleitoral brasileira – em prazos curtíssimos, sem qualquer transparência e participação social, o resultado não foi nem de longe aquele esperado pelo grupo político que conduziu os trabalhos com foco nas eleições de 2022.

O plenário da Câmara derrubou o voto impresso (PEC 135/2019), além do Distritão e do voto preferencial para presidente (partes da PEC 125/2011), enquanto o Senado manteve a atual proibição de coligações para cargos proporcionais, antes revertida no plenário da Câmara. Com a derrubada das coligações, a Câmara aprovou o projeto do Senado que permite a criação de federações partidárias (Pl 2522/2015) – coligações que exigem atuação parlamentar coordenada e reprodução da aliança em todos os níveis federativos e pleitos por, no mínimo, quatro anos. Diferente do voto impresso, a federação, no entanto, não era uma proposta defendida pelo governo. Pelo contrário, o presidente Jair Bolsonaro tratou de vetar a proposta, considerada uma saída para a sobrevivência de pequenas legendas de esquerda, como o PCdoB, mas o veto presidencial foi derrubado pelo Congresso.

Em 2022, portanto, serão poucas as novas regras eleitorais, nenhuma das quais abertamente desejada pelo governo. Os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos(as) negros(as) para a Câmara serão contabilizados em dobro para efeito de distribuição dos fundos partidário e eleitoral, não havendo dupla contagem caso o(a) candidato(a) preencha as duas condições (a regra valerá até 2030). Vale ressaltar que não houve aprovação pela Câmara da reserva de cadeiras para mulheres (projeto já aprovado no Senado), em função das divergências quanto ao percentual específico a ser reservado.

Outra mudança realizada diz respeito à fusão partidária. Pela nova regra, as sanções eventualmente aplicadas aos órgãos regionais e municipais do partido incorporado não serão estendidas ao partido incorporador.

Por fim, presidente e governadores eleitos em 2022 encerrarão os seus mandatos nos dias 5 e 6 de janeiro de 2027, respectivamente, passando a ser essas as novas datas de posse para os cargos citados. Ao fim e ao cabo, a proposta de reforma eleitoral tal como imaginada pelo grupo de Arthur Lira (PP-AL) foi completamente desidratada. Ainda assim, a dinâmica de trabalho da Câmara no debate sobre o código eleitoral colocou em risco a credibilidade do processo legislativo e, por conseguinte, à própria democracia, particularmente no que toca à condução feita pela presidência de Lira (PP-AL).

Já sem chances de ser aplicada nas eleições de 2022, pois ainda não apreciado pelo Senado, a proposta de novo Código Eleitoral (PLP 112/2021) foi aprovada no plenário da Câmara no dia 16 de setembro, na forma de substitutivo da relatora, Deputada Margareth Coelho (PP), com enorme atropelo do processo legislativo.

Não bastasse a mudança regimental recente que diminuiu de forma expressiva a capacidade da minoria intervir na agenda legislativa, alguns ritos formais, que emprestam previsibilidade e confiança ao processo, foram sumariamente descartados, a saber: a) admitiu-se regime de urgência ao projeto, a despeito da vedação regimental para matérias relativas a códigos; b) discutiu-se o projeto em grupo de trabalho, embora regimentalmente ele devesse ter sido debatido no âmbito de uma comissão especial; c) deturpou-se o processo de emendamento em plenário, com apresentação de emendas aglutinativas com texto novo, desconsiderada a regra de que emendas dessa natureza (as quais, por sinal, não podem mais ser apresentadas pela minoria desde a reforma do regimento interno da Câmara) devem ser usadas exclusivamente para aglutinar textos já existentes, com redação semelhante às emendas originárias; d) e optou-se pela nova votação (e aprovação), via emenda, de matéria rejeitada ao longo da própria votação do projeto.

Remetido ao Senado, no dia seguinte a essa conturbada aprovação, o projeto aguarda parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), sem que haja qualquer sinalização de que será votado pelos(as) senadores(as) no curto prazo.

O Senado tem operado uma certa contenção de matérias polêmicas aprovadas na Câmara, onde o apoio ao Planalto é mais forte. Além de ter vedado o retorno das coligações partidárias aprovado na Casa, conforme mencionado anteriormente, rejeitou também a Medida Provisória (MPV) 1045/2021, transformada em uma danosa minirreforma trabalhista por deputados e deputadas federais, e recentemente devolveu ao governo a MPV 1062/2021, que dificultava a remoção de conteúdos sensíveis de redes sociais. Espera-se que o código eleitoral seja mais um exemplo nessa direção e que seja modificado nos pontos que pioram o processo eleitoral.

Principais mudanças previstas no novo Código

O novo Código Eleitoral chegou ao Senado com 898 artigos, divididos em 23 livros, que tratam, dentre muitos temas, de normas eleitorais, estrutura do sistema eleitoral, partidos políticos, direitos e deveres dos eleitores, organização e fiscalização das eleições, financiamento de campanha, campanhas, propaganda política, pesquisas eleitorais e crimes eleitorais. A proposta tem por objetivo reunir todas as leis e resoluções eleitorais em um mesmo compilado, mas também altera, de forma expressiva, um conjunto de regras vigentes. Das mudanças pretendidas, destacam-se aquelas relativas ao financiamento e fiscalização de partidos políticos, elegibilidade e quarentena eleitoral, caixa dois, pesquisas eleitorais, propaganda partidária e regulação das eleições via Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No que diz respeito ao financiamento público partidário, o novo Código flexibiliza o uso de recursos e a fiscalização de gastos. Atualmente, as verbas do fundo partidário são utilizadas exclusivamente para manutenção da estrutura do partido. Com o novo Código, poderão ser usadas para quaisquer despesas de interesse das legendas, de acordo com a deliberação da sua direção.

Do ponto de vista da fiscalização das contas, há expressivo esvaziamento do papel da Justiça Eleitoral, uma vez que se permite às legendas contratar auditoria privada para avaliação de suas contas em substituição ao TSE. Além disso, a nova proposta reduz o valor das multas em caso de rejeição de contas, diminui o prazo para prescrição de processos sobre o assunto (de 5 para 3 anos) e revoga a inelegibilidade decorrente dessa rejeição. Há também mudanças em outros fatores que hoje tornam um candidato/político inelegível. Políticos cassados ou que renunciam ao mandato para evitar cassação, por exemplo, hoje são inelegíveis por oito anos. Se aprovado o novo código sem alteração, essa sanção será extinta. Do mesmo modo, candidatos condenados após deferimento de suas candidaturas poderão permanecer na disputa. Trata-se, portanto, de um afrouxamento da Lei do Ficha Limpa, aplicada no Brasil desde as eleições de 2012.

Há novidade, ainda, no que diz respeito aos critérios de elegibilidade. A partir de 2026, integrantes das forças de segurança e do judiciário – particularmente juízes, policiais, militares e membros do Ministério Público – terão que cumprir uma quarentena antes das eleições – precisarão deixar os seus cargos quatro anos antes de ingressar na carreira política. Nas eleições de 2018, vale ressaltar, as forças de segurança aumentaram expressivamente a sua participação na Câmara, motivo pelo qual esse trecho do novo código foi objeto de idas e vindas em plenário. Ao fim, a matéria foi aprovada e representou derrota pouco usual da chamada “bancada da bala” e êxito da tese de que a “militarização e a judicialização” da política trazem riscos importantes à democracia.

Sobre caixa dois, o Código o qualifica como crime, estabelecendo pena de 2 a 5 anos de reclusão, mas também permite que tal pena seja descartada na dependência do valor em questão.

Destacam-se ainda mudanças relativas a pesquisas eleitorais e propagandas políticas. O novo código proíbe a divulgação de resultados das pesquisas nas 72 horas antecedentes às eleições, sob a justificativa de que tais resultados podem influenciar o pleito – um enorme retrocesso na tarefa de garantir informação ao eleitor. Além disso, está prevista a obrigação para empresas e institutos de divulgar suas taxas de acerto, uma medida vaga e estranha aos métodos das pesquisas de opinião, que não têm natureza preditiva. No que toca a propagandas políticas, há retomada das inserções partidárias dos partidos em TV e rádios em período não eleitoral e permissão para manifestação de apoio a candidatos em templos, igrejas e universidades.

Por fim, o novo código impõe restrições à regulação das eleições pelo TSE, passando a exigir que a aplicação das resoluções do Tribunal respeite o mesmo princípio da anualidade eleitoral imposto ao Congresso. Embora, nos últimos anos o TSE tenha assumido uma postura vanguardista, reduzindo, por exemplo, a assimetria entre brancos e negros e homens e mulheres na competição política, a nova proposta devolve ao parlamento uma tarefa que lhe é exclusiva – a de legislar – inclusive com o objetivo de reduzir as incertezas em períodos eleitorais.

Temperatura do debate sobre o código entre senadores(as)

Exemplo da distância que hoje separa as agendas da Câmara e do Senado, o tópico do código eleitoral mobilizou muito pouco os senadores até agora. De janeiro a setembro de 2021, somente 4 discursos sobre o assunto foram proferidos na casa. Nos últimos 3 meses, 31 postagens foram feitas no Twitter dos senadores e senadoras, das quais 22 de um único partido – Podemos. O senador Álvaro Dias (Podemos) foi responsável por 20 desses 22 tweets.

Das 31 postagens de senadores(as), apenas 4 (duas do PSD e duas do MDB) são meramente informativas, sem juízo de valor sobre a votação do código na Câmara. As demais tecem críticas focadas nas seguintes questões: flexibilização da Lei da Ficha Limpa, flexibilização das regras de distribuição de recursos aos partidos, mudança no sistema de prestação de contas, e , majoritariamente, quarentena para magistrados se candidatarem às eleições. O senador Álvaro Dias é um dos autores do mandado de segurança impetrado contra a tramitação do código sob a alegação de descumprimento do devido processo legislativo (debate em comissão, sem regime de urgência). É ele também um entusiasta da candidatura à presidência da República, pelo seu partido, do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Gráfico. Postagens no Twitter de senadores(as) sobre código eleitoral

Pontos de atenção

- O debate sobre a reforma eleitoral na Câmara foi caracterizado por uma série de atropelos do processo legislativo e pela ausência de transparência e participação social.

- Contrariando as expectativas de parte da bancada governista e, particularmente, de Arthur Lira (PP), presidente da Câmara, as mudanças nas regras para as eleições de 2022 restringiram-se a mudar data de posse do presidente e de governadores; a disciplinar casos de fusão partidária; a contabilizar votos em dobro para mulheres e negros para efeitos de distribuição partidária; e a permitir a criação de federações partidárias. Nos dois últimos casos, as mudanças são mais relevantes. A contagem em dobro de votos de mulheres e negros(as) constituirá incentivo expressivo para investimento dos partidos na diversidade de suas candidaturas. Já a criação das federações, embora permita a sobrevivência de partidos pequenos, programáticos e de longa tradição política no Brasil, e possa funcionar como transição para um futuro quadro de fusões, constitui brecha para que as legendas que não elegeriam candidatos sozinhas continuem conquistando cadeiras com o auxílio de outras. No entanto, a obrigatoriedade de a aliança se reproduzir em todas as esferas federativas e perdurar por ao menos quatro anos diferencia a proposta das famigeradas coligações e não altera a reforma de 2017 de modo tão substantivo.

- O processo legislativo que caracterizou a aprovação do Código Eleitoral na Câmara foi semelhante ao estabelecido para discutir os demais projetos da reforma eleitoral, embora com atropelo regimental aparentemente maior.

- O código impõe mudanças expressivas na legislação eleitoral hoje vigente, com destaque para redução do papel da Justiça Eleitoral em sua competência fiscalizatória. Esse aspecto, no entanto, não foi objeto de divergências importantes na Câmara. As postagens de senadores nas redes sociais também pouco fazem menção a essa questão. Os tweets sobre o assunto são majoritariamente do Podemos e tratam particularmente da quarentena para magistrados. O partido tem a expectativa de filiar o ex-juiz Sérgio Moro para lançá-lo como candidato a presidente em 2022.

- O Senado não aparenta disposição para votar o código no curto-prazo. Não há razão para que a Câmara siga pressionando, já que está descartada a possibilidade de aplicação das novas regras nas próximas eleições.

- É de se esperar, no entanto, que o Senado reproduza o embate verificado na Câmara dos Deputados, entre defensores e detratores da Lava Jato e da militarização da política.

Mudanças Climáticas: o que diz o ranking de comportamento parlamentar

Postado por OLB em 26/set/2021 - Sem Comentários

Júlio Canello, Leonardo Martins Barbosa

1. Apresentação

O atual governo brasileiro tem sido apontado como responsável pela adoção de políticas contrárias à proteção ambiental e, por consequência, à prevenção e mitigação das mudanças climáticas. O cenário é ainda pior tendo em vista a posição estratégica ocupada pelo Brasil nessa agenda, particularmente devido à centralidade da preservação da floresta amazônica. O retrocesso verificado no âmbito do poder executivo confere papel central ao Congresso e, portanto, à atividade de incidência parlamentar – tarefa desafiadora diante de uma legislatura conservadora e afeita às pautas retrógradas do bolsonarismo.

Em 2019, a Câmara dos Deputados aprovou uma revisão do código florestal, que felizmente não avançou no Senado Federal. É provável que não seja igual o destino de outras proposições tão ou mais danosas à pauta ambiental, como é o caso do PL da grilagem e o PL do licenciamento ambiental, duas matérias também já aprovadas na Câmara e que aguardam apreciação na Casa Alta. Para o bem ou para o mal, o Congresso ocupa lugar central no debate ambiental do país. Conhecer melhor o comportamento parlamentar nessa agenda é tarefa urgente para o movimento ambientalista, tendo em vista não apenas o desafio da incidência parlamentar, mas também as eleições de 2022.

Com isso em mente, a equipe do Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB), em parceria com a organização Política por Inteiro, elaborou um ranking de comportamento parlamentar no tema mudanças climáticas, para a atual legislatura da Câmara dos Deputados. O ranking é baseado em um indicador de engajamento parlamentar, ou seja, mede tanto a valência do comportamento – se é favorável ou desfavorável à causa ambientalista – quanto a intensidade do engajamento – ou seja, o quanto um/a parlamentar efetivamente se envolve em atividades legislativas em proposições sobre o tema. Quanto mais próxima de 10 a nota do(a) parlamentar, mais ele(a) atua favoravelmente ao tema. Quanto mais próxima de -10, mais ele(a) atua de forma desfavorável.

Na primeira seção, apresentamos os resultados gerais do ranking. Na segunda, cruzamos os resultados com o comportamento partidário. Na terceira, localizamos as bases eleitorais dos parlamentares em melhores e piores colocações. Na quarta, analisamos a composição da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e de outras frentes parlamentares a partir das notas do ranking.

2. Resultados gerais

A maior parte dos parlamentares apresentou uma nota negativa no tema das mudanças climáticas, como indica o gráfico abaixo. A nota média é de -1.39 e a mediana da Câmara é de -2.97 (indicada pela linha vertical tracejada). A distribuição revela que, se arredondamos as notas, os valores de maiores frequências são -4, -3 e 4. Isso sugere a existência de um grupo com atuação positiva e, outro, mais numeroso, com atuação negativa.

Gráfico 1. Distribuição dos parlamentares por nota

Sexo e raça pouco distinguem as notas dos parlamentares de maneira muito expressiva. As figuras abaixo mostram a distribuição dos valores para estas variáveis e revelam poucas diferenças nas curvas. Ainda que parlamentares não brancos apareçam em maior quantidade com notas mais altas quando comparados aos/às demais, o número de deputados(as) com valores negativos no ranking é bastante expressivo mesmo nesses grupos. Quanto ao sexo, embora a predominância no lado negativo da escala seja comum, parlamentares homens estão mais claramente concentrados nessa região. Já parlamentares mulheres se distribuem mais uniformemente ao longo do lado positivo da escala, sendo que obtêm notas superiores a 5 com maior probabilidade do que homens.

Gráfico 2. Distribuição das notas por raça

Gráfico 3. Distribuição das notas de acordo com o sexo

3. Divisão partidária

A variável que se mostrou mais significativa foi indubitavelmente a partidária. Pertencer a determinado partido explica 70% do comportamento parlamentar analisado na Câmara na temática Mudanças Climáticas. Em outras palavras, identificar o partido de determinado/a parlamentar é a melhor forma de se prever seu comportamento sobre o tema.

Gráfico 4. Distribuição das notas partidárias

O gráfico 4 mostra a distribuição dos parlamentares de acordo com legenda partidária e nota. Na figura, cada ponto mostra a nota de um parlamentar, enquanto as áreas em verde indicam a distribuição de notas para cada legenda. Os partidos com desempenho mais favorável ao tema são PSOL, Rede, PCdoB, PT e PV. Embora PSB e PDT apresentem médias também positivas, há maior dispersão, com alguns nessas bancadas, apresentando notas próximas a zero ou mesmo negativas. A situação contrasta, por exemplo, com aquela de parlamentares petistas, que aparentam grande coesão no tema. Os partidos com piores notas, por sua vez, são o Novo, o Solidariedade, o PL e o Republicanos. Podemos destacar ainda o PP, cujos parlamentares, como os do PSL, parecem ter um comportamento bastante coeso sobre o tema.

Não obstante, há parlamentares cuja atuação se desvia de maneira significativa do que seria de se esperar, considerada sua filiação partidária. É o caso, por exemplo, de Benes Leocádio (Republicanos-RN), Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Eduardo Braide (Pode-MA), Bia Kicis (PSL-DF) e Rodrigo Agostinho (PSB-SP), com notas melhores do que as esperadas em função de seus partidos. Inversamente, Rosana Valle (PSB-SP), Silvia Cristina (PDT-RO), Paulo Bengtson (PTB-PA) e Rodrigo Coelho (PSB-SC) tiveram desempenho pior do que o esperado em função do comportamento do seu partido.

Gráfico 5. Distribuição de notas por campo político

O padrão de distribuição de notas mostra uma divisão clara entre partidos de esquerda, que tendem a apresentar uma atuação mais favorável à pauta ambiental, e partidos de centro-direita, em geral contrários à mesma. Com a divisão adotada são 402 deputados(as) de direita e 137 de centro-esquerda, sendo a média de notas, respectivamente, -3.17 e 3.84.

4. Fronteira agrícola: região estratégica

Ao analisarmos a distribuição das notas por estados, não vemos em nenhum deles uma concentração especial de parlamentares com atuação favorável ou desfavorável. Mesmo quando separamos parlamentares por região do país, ou quando distinguimos aquelas eleitas por estados da Amazônia Legal dos demais, não há diferença sistemática. No entanto, quando olhamos para as “pontas” do ranking, ou seja, quando selecionamos apenas os 30 parlamentares de atuação mais positiva e os 30 de atuação mais negativa, verificamos uma distribuição desigual do apoio eleitoral.

O mapa 1 apresenta as bases eleitorais dos 30 parlamentares mais bem posicionados no ranking. O destaque vai para uma região de concentração de votos no norte de Minas e outros estados do Nordeste. Há, ainda, apoio menor e mais disperso em parte da região Norte. O destaque, contudo, vai para a dispersão da votação desses congressistas.

Mapa 1. Bases eleitorais dos 30 parlamentares mais favoráveis

No mapa 2, em que apresentamos a distribuição do apoio eleitoral aos 30 parlamentares com piores notas no ranking, é possível observar um padrão geográfico importante: há uma concentração do apoio eleitoral a esses parlamentares em regiões de maior força do agronegócio e, especialmente, da fronteira agrícola da Amazônia Legal. Assim, observamos concentração de apoio principalmente no estado do Mato Grosso, no norte do Pará, e, em menor grau, nos estados de Rondônia e Roraima. Também o estado de Goiás, região mais antiga de expansão da fronteira agrícola no cerrado, apresenta focos importantes de apoio eleitoral a esses parlamentares.

Mapa 2. Bases eleitorais dos 30 parlamentares mais contrários

5. Comissões permanentes e frentes parlamentares relevantes

As notas do ranking também foram usadas para avaliar como parlamentares de diferentes comissões e frentes parlamentares da Câmara dos Deputados encontram-se engajadas positiva ou negativamente em relação ao tema. Como se sabe, as comissões permanentes exercem papel estratégico no processo legislativo, uma vez que nelas as proposições pertinentes à cada área temática recebem parecer, em geral após um ciclo de audiências e discussões envolvendo não apenas a assessoria da casa, mas também setores interessados da sociedade civil. Embora haja a possibilidade de uma proposição ser enviada diretamente ao plenário, as comissões podem ter papel decisivo para acelerar, postergar ou modificar as proposições legislativas. Em alguns casos, podem até decidir terminativamente pela aprovação de um projeto.

A tabela 1 contém estatísticas básicas do plenário da Câmara e de algumas das comissões mais ligadas ao tema do meio ambiente e das mudanças climáticas, considerando apenas seus titulares. Com esse enfoque temático, examinandos a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento da Região Amazônica (CINDRA) e a Comissão de Minas e Energia (CME). Analisamos também a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), de importância central para o desenvolvimento dos trabalhos legislativos.

Tabela 1. Estatísticas descritivas de comissões

| Comissão |

Nº de Parlamentares |

Nº com notas + |

Média |

Mediana |

Desvio Padrão |

|---|---|---|---|---|---|

| Plenário |

540 |

156 (29%) |

-1,39 |

-2,97 |

3,75 |

| CMADS |

18 |

7 (39%) |

-1,5 |

-3,6 |

5,7 |

| CCJC |

66 |

19 (29%) |

-1,3 |

-3,2 |

3,7 |

| CAPADR |

46 |

8 (17%) |

-2,5 |

-3,5 |

3,8 |

| CINDRA |

17 |

7 (41%) |

-0,7 |

-2,7 |

4,7 |

| CME |

40 |

9 (22%) |

-2,0 |

-3,2 |

3,7 |

As notas médias das comissões são muito próximas daquela do plenário, ou seja, contabilizando todos os parlamentares presentes no ranking. Apenas na CINDRA a nota média é melhor do que a de plenário. O parlamentar mediano é aquele localizado precisamente no meio de uma determinada distribuição de notas. Ou seja, para se formar uma maioria absoluta (50% + 1) em determinado grupo de parlamentares, o mediano deverá estar incluído. Nas comissões em que a nota mediana é pior do que a do plenário, é mais fácil que se formem maiorias parlamentares contrárias ao tema das mudanças climáticas. É o caso de todas as comissões, exceto a CINDRA.

A distribuição das notas por comissão também varia bastante. Na CCJC, comissão mais importante da Câmara com um número muito alto de parlamentares, 66, a distribuição fica muito próxima à do plenário, como podemos vislumbrar no gráfico 6.

Gráfico 6. Distribuição das notas CCJC e Plenário

Já na Comissão de Agricultura, em que pese o também alto número de membros, 46, há um enviesamento negativo da distribuição das notas. Ou seja, a comissão se mostra um destino prioritário para atores engajados negativamente na agenda de mudanças climáticas, conforme se pode notar no gráfico 7.

Gráfico 7. Distribuição das notas CAPDR e Plenário

É curioso notar, entretanto, que o inverso não ocorre quando destacamos a Comissão de Meio Ambiente. No gráfico 8, vemos que a comissão é, na verdade, formada especialmente por parlamentares pouco engajados em proposições que dizem respeito às mudanças climáticas, sejam eles contrários ou favoráveis à agenda. O número pequeno de parlamentares, quando comparado às principais comissões, é indicativo de que a CMADS não é considerada estratégica pelas principais lideranças da Câmara, sendo relegada a um segundo plano. O resultado é indicativo também de que o tema do meio ambiente sofre competição de outras pautas na agenda progressista, não sendo, portanto, sempre objeto de atenção prioritárias das lideranças, mesmo nesse campo, mesmo levando em conta que os partidos de esquerda obtém notas médias bem mais favoráveis que os de direita, como mostramos anteriormente.

Gráfico 8. Distribuição das notas CMADS e Plenário

Realizamos exercício semelhante considerando as distribuições de notas nas frentes parlamentares pertinentes ao tema. A tabela 2 apresenta esses resultados, acrescidos, novamente, daqueles referentes ao plenário.

Tabela 2. Estatísticas de frentes parlamentares

| Frente Parlamentar |

Nº de deputados |

Nº com notas + |

Média |

Mediana |

Desvio Padrão |

|---|---|---|---|---|---|

| Plenário |

540 |

156 (29%) |

-1.39 |

-2.97 |

3.75 |

| Ambientalista |

269 |

108 (40%) |

-0.4 |

-2.2 |

4.1 |

| em Defesa da Amazônia |

216 |

40 (18%) |

-2.4 |

-3.4 |

3.3 |

| Mista da Energia Limpa e Sustentável |

211 |

39 (18%) |

-2.4 |

-3.4 |

3.3 |

| da Agropecuária |

260 |

41 (16%) |

-2.5 |

-3.3 |

2.9 |

| em Defesa da Amazônia e do seu Povo |

44 |

17 (38%) |

-0.3 |

-1.5 |

3.2 |

| Mista em Defesa da Energia Alternativa |

127 |

45 (35%) |

-0.7 |

-2.5 |

3.4 |

| da Energia Renovável |

111 |

37 (33%) |

-0.9 |

-2.5 |

3.4 |

| Mista da Agropecuária |

100 |

12 (12%) |

-2.3 |

-3.1 |

2.3 |

Das oito frentes investigadas, apenas quatro apresentaram notas médias melhores relativamente das do plenário, mas ainda assim negativas: a Frente Parlamentar Ambientalista, em defesa da Amazônia e de seu Povo, a Mista em Defesa da Energia Alternativa, e, por fim, a da Energia Renovável. Isso é um indicativo de que as frentes disputam a agenda, mas não têm sido responsáveis por promover avanços no combate às mudanças climáticas.

Conclusão

Os resultados do ranking mostram uma Câmara dos Deputados fundamentalmente avessa à agenda das mudanças climáticas e um leque de desafios a serem enfrentados pelos movimentos e organizações ligados ao tema, dos quais listamos dois prioritários. Em primeiro lugar, embora haja importantes lideranças engajadas no tema, ele é muitas vezes dividido com outras agendas do campo progressista. Ainda faltam na Câmara lideranças que considerem o tema das mudanças climáticas sua agenda prioritária. Em segundo lugar, verificamos uma concentração de parlamentares favoráveis ao tema em partidos de esquerda. É importante que o tema seja também debatido e ampliado para além de um grupo que é hoje minoritário.

Apesar de serem possíveis alguns esforços para mudar esse cenário já na atual legislatura, é importante se ter em mente que o período eleitoral constitui momento estratégico de ação política. Nesse sentido, é interessante notar que os parlamentares mais engajados negativamente no tema têm uma forte base eleitoral na fronteira agrícola da Amazônia Legal, principalmente no Pará e no Mato Grosso, acrescidos ainda do estado de Goiás. É importante que sejam direcionados esforços em municípios chaves dessa região, para politizar mais o tema no debate público e promover novas lideranças que ofereçam competição alternativas políticas mais alinhadas à agenda de combate às mudanças climáticas.

Metodologia

Para a elaboração do ranking das Mudanças Climáticas foram analisadas 22 proposições que tratam sobre o tema e tiveram ao menos uma atividade legislativa durante a legislatura de 2019-2021. Essa amostra de projetos compreendeu um total de 22 pareceres, 236 emendas, 884 discursos e 24.250 votos. As proposições foram selecionadas em conjunto com a Rede de Advocacy Colaborativo, por intermédio da parceria com a organização Política por Inteiro. No total, o Ranking atribui notas para 540 parlamentares.

Para complementar a análise, extraímos e processamos dados do Portal de Dados Abertos da Câmara dos Deputados e do Repositório de Dados do Tribunal Superior Eleitoral, que foram posteriormente pareados por meio dos números de CPF dos e das parlamentares. Por conta dessa origem, é importante notar que os dados de classificação de cor/raça utilizados nas análises, bem como de escolaridade, foram auto-reportados pelos e pelas parlamentares. Para calcular as estatísticas descritivas que reportamos nos gráficos, utilizamos o ambiente de programação estatístico R.

Alguns dos gráficos que reportamos no texto exibem funções de densidade, isto é, a probabilidade de que um ou uma parlamentar tenha dado score; valores mais altos indicam que há mais parlamentares com determinado score, e vice-versa.

Ciências Sociais Articuladas – O debate sobre o Auxílio Brasil na Câmara dos Deputados

Postado por OLB em 24/set/2021 - Sem Comentários

1. Apresentação

Passados quase três anos de mandato, sucessivas pesquisas eleitorais mostram um forte desgaste de Jair Bolsonaro no eleitorado. Diante desse cenário, restam ao presidente poucas cartas na manga para reverter esse cenário até outubro de 2022, quando muito provavelmente tentará a reeleição. Uma delas é a tentativa de reformular o programa Bolsa Família – uma das marcas mais características dos governos petistas e a que muitos atribuem a resiliente popularidade do ex-presidente Lula – de modo a ampliar o número de famílias beneficiárias e o valor a elas destinado. O entorno do presidente acredita que o programa poderá não apenas minar o apoio eleitoral de seu principal adversário, como aumentar a popularidade do atual mandatário, de modo a torná-lo mais competitivo em 2022.

Com esse intuito, o Planalto editou a Medida Provisória (MPV) 1061/21, instituindo novo programa social, denominado Auxílio Brasil. A medida exata dos efeitos do novo programa, no entanto, ainda depende de algumas variáveis cruciais. A mais importante delas é o valor orçamentário a ser destinado ao novo programa, que, por seu turno, depende do destino da reforma tributária e do projeto de emenda constitucional (PEC) dos precatórios, com os quais o governo conta para liberar espaço no orçamento.

Apesar do evidente aspecto eleitoreiro, o Auxílio Brasil surge no momento em que o tema da renda mínima volta a ser discutido em muitos países, na esteira dos danos sociais provocados pela pandemia da Covid-19 e do diagnóstico de que o avanço da desigualdade pode estar na raiz das crises políticas sofridas mesmo em países tidos até há pouco como democracias consolidadas. No Brasil, o novo programa foi formulado principalmente no âmbito do Ministério da Economia, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, diante da inoperância das pastas sociais do gabinete de Bolsonaro.

O objetivo deste relatório é apresentar em linhas gerais a MPV 1061/21 e analisar como o tema tem repercutido na Câmara dos Deputados.

2. A Medida Provisória (MVP)

O programa Auxílio Brasil foi instituído pela MPV 1061/21 e, como o Bolsa-Família, é um programa de transferência de renda mediante condicionalidades. O novo programa inclui o benefício da primeira infância, o benefício da composição familiar e o benefício de superação da extrema pobreza. Como no Bolsa-Família, estão previstos benefícios a famílias em condição de extrema pobreza e, em alguns casos, em condição de pobreza. Para que as famílias sejam incluídas nessa segunda categoria, no entanto, elas devem ter em sua composição gestantes ou membros com idade entre 0 e 21 anos incompletos. Nesse sentido, o novo programa distingue-se do Bolsa-Família, no qual apenas famílias em condição de pobreza com adolescentes entre 0 e 17 anos estariam elegíveis. As definições de extrema pobreza (renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa) e de pobreza (renda mensal entre R$ 89,00 e R$178,00) permanecem as mesmas. As condicionalidades entre os dois programas também são bastante semelhantes, e incluem acompanhamento de saúde e frequência escolar mínima para seus beneficiários, tendo em vista, principalmente, o desenvolvimento infantil.

Além dos benefícios básicos – que constituem o núcleo do programa, o Auxílio Brasil prevê também:

- Auxílio Esporte Escolar e a Bolsa de Iniciação Científica Júnior – destinados a estudantes, integrantes das famílias beneficiárias, que se destacarem em competições de jogos escolares brasileiros e competições acadêmicas e científicas nacionais, respectivamente;

- Auxílio Criança Cidadã – concedido a famílias que atendam às condições previstas no regulamento, com o objetivo de garantir acesso da criança a creches da rede privada, regulamentadas ou autorizadas, que ofertem educação infantil (os chamados “vouchers” da educação, controversos por sinalizarem desfinanciamento público);

- Auxílio inclusão produtiva rural – destinado temporariamente a agricultores familiares, com contrapartida de doação de alimentos;

- Auxílio de inclusão urbano – destinado a beneficiários do programa que comprovem vínculo de emprego formal; e

- Benefício Compensatório de Transição – que pretende compensar as famílias que tiverem perdas financeiras em função da transição do Bolsa Família para o novo programa.

A MP 1061 também cria o Programa Alimenta Brasil, que substitui o atual Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) criado em 2003 para incentivo à agricultura familiar, sem aparente mudança de escopo. A nova faceta do programa retrata parcialmente a narrativa de que o Bolsa-Família não propiciava “portas de saída”. Ainda não está claro, no entanto, como o novo acompanhamento funcionará, nem os detalhes de sua operacionalização. A promessa do governo, no entanto, é aumentar o valor do auxílio em pelo menos 50%.

3. O debate no Congresso

Com o intuito de analisar como o novo programa do governo Bolsonaro, alardeado desde o final de 2020, tem repercutido na Câmara dos Deputados, levantamos os discursos proferidos em plenário, de fevereiro até o final de agosto de 2021, em que eram mencionados os termos “auxílio brasil”, “renda cidadã”, “renda mínima” e “bolsa família”. Os discursos foram divididos em dois grupos. O primeiro, envolve todos os quatro termos. O segundo, mais restrito, inclui apenas os dois primeiros, que referem-se especificamente a programas desenhados, ou imaginados, pelo governo Bolsonaro.

Quando consideramos o conjunto geral de discursos, ou seja, aqueles que contém pelo menos um dos quatro termos pesquisados, vemos que há uma ligeira concentração de discursos nos meses de março e agosto. Março foi o mês em que foi instituído o auxílio emergencial deste ano, por meio da MPV 1039/2021, após longa demora na aprovação da Lei Orçamentária Anual. O mês de agosto, por sua vez, é precisamente aquele em que o novo programa foi lançado, por meio da MPV 1061.

Gráfico 1. Discursos totais sobre o tema por mês

Quando consideramos apenas os termos “renda cidadã” e “auxílio brasil”, mais diretamente associados a programas imaginados pelo governo Bolsonaro, o número de discursos cai consideravelmente. O Renda Cidadã, que não chegou a sair do papel, foi definitivamente descartado pelo governo em dezembro de 2020 – o que pode ter impacto nesse resultado. Os poucos discursos levantados se concentram no mês de agosto em função do Auxílio Brasil. Vale ressaltar que, embora o novo plano surja como uma promessa importante do governo, ele parece ter mobilizado menos os parlamentares do que o problema do auxílio emergencial, ou o tema da renda mínima de modo geral.

Gráfico 2. Discursos sobre programas Renda Cidadã e Auxílio Brasil

Ao analisarmos a distribuição por partido, notamos uma avassaladora predominância de discursos proferidos por parlamentares do PT, tanto naqueles envolvendo todos os termos (gráfico 3), quanto naqueles específicos dos programas do atual governo (gráfico 2). No primeiro caso, o partido é responsável por quase metade dos discursos, seguido de muito longe pelo PSL. No segundo, por mais da metade. O destaque obtido pelo PT é muito significativo, mesmo considerando que o partido seja detentor da segunda maior bancada eleita. Isso se verifica mesmo no campo da esquerda: são 66 discursos petistas contra 7 do PCdoB e 7 do PSOL.

Gráfico 3. Total de discursos sobre o tema por partido

Gráfico 4. Discursos sobre renda cidadã e auxílio brasil por partido

Embora o governo pareça empenhado em viabilizar o programa Auxílio Brasil no ano de 2022, inclusive por razões eleitorais, não temos indicação de que a base bolsonarista considere o programa uma prioridade, ao menos no Congresso. Uma pesquisa mais extensa sobre o tema teria de incluir, também, uma análise das redes sociais dos parlamentares apoiadores do presidente. No entanto, é digno de nota que o PT domine os discursos sobre o tema, indicação de que ele continua a ser prioritário na agenda política do partido. Podemos pontuar, ainda, dois aspectos eleitorais que ajudam a explicar esse protagonismo petista. É de se esperar um esforço das lideranças partidárias em recuperar uma memória positiva dos governos Lula, já tendo como perspectiva a campanha do ex-presidente em 2022. Além disso, é possível também que o partido esteja reagindo às iniciativas do governo, de modo a preservar sua imagem na pauta da renda mínima.

4. Pontos de atenção

- O Auxílio Brasil tem um claro objetivo eleitoral. A expectativa de Bolsonaro é que o programa lhe permita construir uma narrativa para enfrentar Lula em 2022, no campo que mais favorece o ex-presidente. Lula traz na bagagem uma história de ampliação de programas sociais com impacto profundo na redução da pobreza. Bolsonaro, enquanto candidato, criticou sistematicamente Lula e o PT pela criação do Bolsa-Família, chamando-a de programa de “compra” velada de votos. Em 2022, a expectativa do presidente é que o Auxílio-Brasil cumpra exatamente o mesmo papel. Devido aos obstáculos políticos, orçamentários e administrativos, mesmo que aprovado o programa, pode não haver mais tempo para que o Bolsonaro colha seus frutos eleitorais.

- O Auxílio Brasil, contudo, dificilmente enfrentará resistências no Congresso. A estratégia da oposição, principalmente a do PT, parece ser a de reivindicar essa agenda e defender o legado de seus governos.

- Embora o novo programa institua algumas modificações conceituais em relação ao Bolsa-Família, é possível que as inovações demorem algum tempo para serem operacionalizadas adequadamente. Nesse sentido, a diferença mais imediata que poderá ser realizada a partir de 2022 será o reajuste dos valores pagos às famílias beneficiárias. Muito provavelmente, o desenvolvimento do novo programa ficará a cargo do governo que se iniciar em 2023.

- A principal dificuldade do governo será o de liberar espaço no orçamento para realizar os aumentos prometidos. Assim, embora o cenário no Congresso para a aprovação da MPV 1061/21 seja relativamente favorável, o novo programa dependerá ainda da aprovação de dois projetos com trâmites bem mais complicados, a PEC dos precatórios e a reforma tributária.

- Sem liberação de orçamento para aumento do valor do programa, a iniciativa não deve fazer, no curto prazo, diferença efetiva na vida das famílias brasileiras, tendendo, com isso, a frustrar as expectativas de Bolsonaro de aumentar a sua base eleitoral potencial – à semelhança do que foi experimentado à época do Auxílio Emergencial –, com os votos dos mais pobres – segmento dos mais hostis à ideia de reeleição do atual presidente.

- A PEC 125/2011 e o PLP 112/2021, que conformam a proposta de reforma política e eleitoral da Câmara, incluem diversos dispositivos, muitas vezes contraditórios entre si, dificultando o debate público e a avaliação sobre o que realmente pretende a Câmara dos Deputados.

Medida Provisória Trabalhista – 1045/2021

Postado por OLB em 24/set/2021 - Sem Comentários

Ciências Sociais Articuladas – O debate sobre a reforma política na Câmara dos Deputados

Postado por OLB em 18/ago/2021 - 1 Comentário

1. Apresentação

A um ano das eleições de 2022, o Congresso debate a toque de caixa uma série de proposições que, em conjunto, sinalizam para uma das maiores mudanças no sistema político-eleitoral do Brasil desde 1988. Mudanças de regras eleitorais a um ano do pleito não são fato raro na história recente do país. Pelo contrário, constitui prática comum dos parlamentares a alteração dos parâmetros que regem os pleitos de modo a melhor acomodar seus interesses. Desta vez, no entanto, o escopo das mudanças, a variedade de temas abordados, a pressa e a falta de transparência contribuem para aumentar consideravelmente o risco de retrocesso institucional da democracia brasileira. As propostas não apenas são muito mal elaboradas e contraditórias entre si, como também operam para diminuir a transparência, a fiscalização sobre os atuais mandatários e a institucionalização do sistema partidário.

Neste relatório apresentamos brevemente as proposições a respeito do tema que hoje tramitam nas duas casas legislativas e têm alguma chance de aprovação antes de outubro – prazo máximo para que as mudanças tenham efeito já nas próximas eleições. Na próxima seção, apresentamos as duas propostas em tramitação na Câmara dos Deputados. Em seguida, lançamos o olhar para o Senado, onde, de modo mais discreto, quatro proposições foram aprovadas recentemente, tendo sido, em seguida, remetidas também para a Câmara. Por fim, apresentamos uma análise dos discursos proferidos por deputadas e deputados sobre temas caros às propostas de reforma eleitoral que estão na mesa. Com isso, esperamos não apenas dar maior clareza às matérias em jogo, como também avaliar quais delas parecem despertar maior interesse dos parlamentares.

2. Distritão, código eleitoral e voto impresso

A proposição com mudanças de maior abrangência é a proposta de emenda à Constituição (PEC) 125 de 2011. Seu objetivo original era o de reduzir a abstenção eleitoral, ao vedar a realização de eleições próximas a feriados nacionais. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e seu grupo, no entanto, se valeram dessa proposição para encurtar a tramitação do conjunto de propostas que pretendiam fazer avançar, com enorme custo para a transparência do processo legislativo. No substitutivo oferecido pela relatora Renata Abreu (Podemos-SP) à comissão especial em que tramita atualmente a matéria, a finalidade original figura apenas como item marginal, no artigo 8. A peça condensa ideias díspares e muitas vezes desconexas. Dentre as mudanças propostas, a de maior impacto, indubitavelmente, é a mudança no sistema eleitoral brasileiro.

A relatora propôs inicialmente o fim do sistema proporcional em lista aberta, vigente no país desde 1945, e sua substituição pelo sistema distrital misto, em que metade da Câmara seria eleita em distritos uninominais, permanecendo a outra metade eleita pelo sistema atual, que é proporcional. Entretanto, usando o argumento de que essa mudança requer enorme esforço logístico por parte da Justiça Eleitoral (o que, de resto, deveria depor contra a injustificada pressa para se aprovar matéria), a relatora acabou por revelar a verdadeira intenção de seu grupo político, propondo a adoção, em 2022, do sistema de voto único intransferível – vulgo “distritão”, defendido há alguns anos pelas principais lideranças do “Centrão” no Congresso. Por essa proposta, as cadeiras seriam preenchidas não de maneira proporcional pelos partidos, mas simplesmente pelos parlamentares mais votados em cada estado, com a ressalva de que está em debate, no âmbito da comissão especial, uma espécie de nova cláusula de barreira, que exigiria um percentual mínimo de votos dos partidos para eleição de seus candidatos – é um meio de caminho que complexifica e descaracteriza o “distritão” sem resultados efetivos do ponto de vista da representação proporcional. A proposta tem sido severamente criticada por especialistas e organizações de todos os campos políticos[1].

Dentre outras medidas presentes no substitutivo de Renata Abreu, destacam-se ainda: a) mudanças na cláusula de barreira, que considerará, se aprovada a proposição, também o desempenho do partido no Senado, b) exigência de que os votos em mulheres contarão duas vezes mais do que os votos em homens na distribuição dos recursos do fundo partidário, valendo ressaltar que isso não resulta, necessariamente, em maior destinação de recursos às candidaturas femininas; c) simplificação da apresentação de projetos de lei de iniciativa popular; d) exigência do princípio da anterioridade de decisões judiciais, que passariam, portanto, a cumprir o prazo mínimo de um ano antes de valerem para as eleições. Essas propostas, as principais delas com potencial efeito degradante sobre a democracia brasileira, compartilham do fato de terem sido elaboradas de maneira apressada, sem amplo debate público.